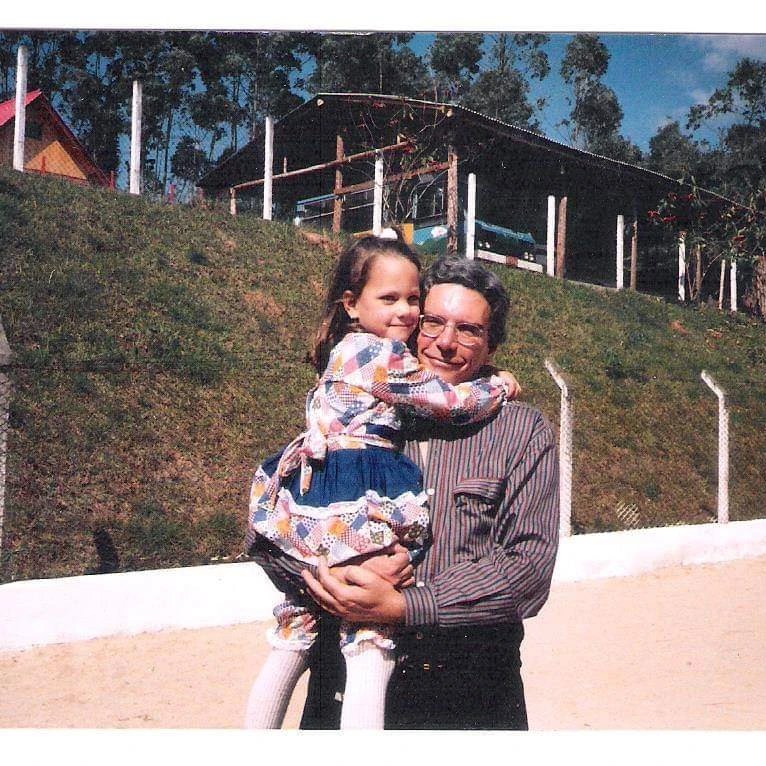

Para Laura e Emília, minhas meninas

Era uma vez um planeta azul, muito bonito e repleto de cores, luzes, animais, florestas, sonhos, mares e crianças. Tudo vivia em perfeita harmonia. As crianças inventavam o que elas queriam, passeavam por todas as culturas, aprendiam a cantar parabéns em diversos idiomas, comiam brigadeiro sem culpa de engordar.

Se estavam com vontade de brincar na neve, iam para o topo da montanha. Deslizavam, tranquilas, com esquis e snowboards pelas colinas. Depois faziam bonecos de neve e atiravam bolinhas umas nas outras.

Outras vezes, iam à praia, mergulhar com os golfinhos, surfar nas ondas gigantes, ouvir o canto das sereias e navegar com os piratas. À noite, faziam uma grande fogueira na praia, tocavam violão à luz da lua e esperavam o dia nascer, em tons de rosa e amarelo. O mar estava sempre na temperatura que elas queriam. Nunca mais quente ou mais frio.

As crianças também brincavam nas florestas, exploravam, juntos aos elefantes e onças os mistérios das árvores. Construíam suas casas, se quisessem passar a noite por lá. Os bichos todos eram amigos. Não existia medo.

Outra brincadeira muito divertida era voar. As crianças não precisavam de asas, porque as suas imaginações eram muito poderosas. Bastava pensar em uma cousa bem boa.

Um dia, um menino teve um sonho muito ruim. Sonhou em ser adulto. E, ao decidir ser adulto, ele fez com que as outras crianças também crescessem. E o mundo que era lindo e harmônico ficou triste, escasso. E quase foi destruído.

As árvores estavam morrendo. As florestas começaram a arder. As baleias atacavam os barcos. Os homens matavam-se uns aos outros. Seus próprios irmãos. A religião roubava dinheiro das pessoas e toda a política era composta de uma maioria de psicopatas. Quase ninguém mais era feliz. E, quando era, estava alienado da realidade.

Foi então que uma menina decidiu ter um sonho. O sonho impossível de salvar o mundo. Mas ela não podia sonhar sozinha, senão não se realizaria. Porque sonho se sonha junto.

E ela descobriu que teve uma infância muito privilegiada, como de uma princesa. Foi quase tudo amor. Com muito mar, cavalo, mousse de chocolate, amigos. Um papai que a levava na livraria. Uma mamãe mais criança que ela. Irmãos, primos, avós. E mar de todos os lados do Brasil. O seu único trauma de infância foi ter compreendido errado o que seria o nascimento de sua irmã.

Os adultos são especialistas em não ditos. Eles acham que, ao esconder as cousas das crianças, estão poupando-as das verdades. Mas as crianças percebem e sentem tudo. A palavra não falada e a palavra errada são os grandes males. Este mal se desdobra em todas as formas de desconexão com o Cosmos.

Se quisermos nos curar, como seres humanos, precisamos curar nossas crianças internas. Precisamos parar de ser escravos do nosso ego. Equilibrar a realidade com a surrealidade. Rir dos nossos erros, porque eles são o caminho da aprendizagem.

A consciência coletiva só irá aumentar se percebermos que a única mentira que existe é mentirmos para nós mesmos. O outro somos nós também. E não há escassez na Universa, como nos ensinam os indígenas. O mundo ficou invertido quando a Europa colonizou a sabedoria do coletivo. Espero que ele desinverta com a liderança de nossos ancestrais da América do Sul, suas curas da floresta, suas medicinas mágicas.

Hoje, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, desejo que seja o fim do pecado, o dia do perdão. Que as crianças pilotem o mundo, uma vez mais.